Gaz renouvelables et bas-carbone

GRTgaz s’engage activement pour le développement des gaz renouvelables et bas-carbone dans la ligne droite de la politique européenne et nationale visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. D’une part, GRTgaz adapte son outil industriel afin de favoriser l’injection des gaz renouvelables sur son réseau de transport et d’autre part, il accompagne le développement des filières innovantes de production de gaz renouvelables et bas-carbone.

Les gaz renouvelables et bas-carbone au cœur du mix énergétique du XXIe siècle

Le gaz est une composante incontournable du futur mix énergétique. Le défi réside dans la substitution progressive du gaz naturel fossile par une solution énergétique durable : celle des gaz renouvelables et bas-carbone.

Les gaz renouvelables et bas-carbone permettent de valoriser les déchets au sein d’une économie circulaire vertueuse, créatrice d’emplois locaux non délocalisables.

Ils contribuent à décarboner tous les usages du gaz, notamment dans l’industrie et les transports.

« Valorisation énergétique des déchets, économie circulaire, autonomie énergétique, réduction des gaz à effet de serre : les gaz renouvelables et bas-carbone cumulent les atouts. Convaincu de leur potentiel énergétique, environnemental, économique et territorial, GRTgaz s’engage pour intégrer ces énergies renouvelables et bas-carbone au mix énergétique de demain pour un avenir sûr et durable. » Anne Évrard, chef de projet gaz renouvelables et hydrogène

Valoriser les déchets

Grâce à différentes techniques de production, les déchets deviennent une ressource vertueuse pour réduire l’empreinte écologique. Produire du gaz renouvelable et bas-carbone à partir de déchets évite leur incinération et leur enfouissement. Cela réduit également les impacts négatifs sur l’environnement.

Les technologies de production des gaz renouvelables et bas-carbone permettent de valoriser des résidus issus de sources multiples : agriculture, industrie agro-alimentaire, restauration collective, collecte d’ordures ménagères ou de déchets verts, collecte des déchets de bois, stations d’épuration, installations de stockage de déchets non dangereux, déchets non recyclables, combustibles solides de récupération, etc.

Favoriser une économie circulaire à l’échelle des territoires

Les gaz renouvelables et bas-carbone contribuent à l’émergence d’une économie circulaire. Cette dernière vise à limiter le gaspillage et à créer de la valeur locale en recyclant la matière déjà utilisée. Par exemple, l’agriculture fournit des intrants valorisables puis utilise comme engrais le digestat généré par le processus de fabrication du gaz renouvelable.

Soutenir l’autonomie énergétique

Énergie produite localement, les gaz renouvelables et bas-carbone participent à la souveraineté énergétique de la France. Ils permettent de réduire les importations de gaz fossile. Enfin, ils contribuent à l’atteinte de l’objectif européen de diversification des approvisionnements énergétiques fixé par le plan REPower EU.

Lire aussi : Nous rompons notre dépendance aux énergies fossiles

Des filières vertueuses et diversifiées

Pour favoriser la production et la consommation d’une énergie plus propre, GRTgaz soutient l’accélération et la structuration de quatre filières de production de gaz renouvelable et bas-carbone : la méthanisation, la pyrogazéification, la Gazéification Hydrothermale et la production de e-méthane par méthanation.

Lire aussi : Nous développons des technologies d’avenir

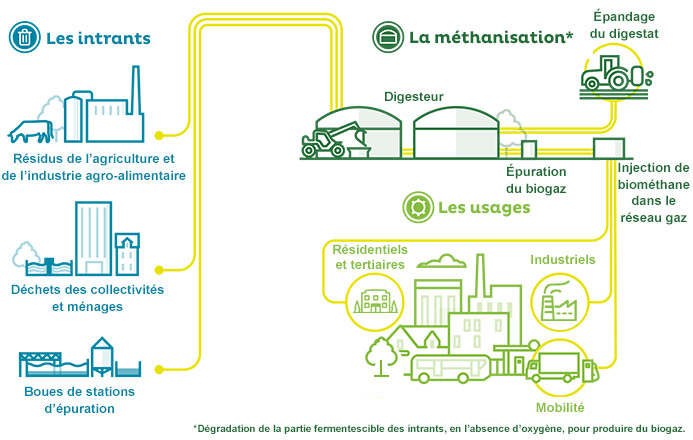

La méthanisation consiste à traiter des matières organiques provenant de différents secteurs : agricole, industriel, déchets de restauration, déchets de collectivités, etc. Avec la fermentation de cette matière en l’absence d’oxygène, on obtient du biogaz qui, une fois épuré, devient du biométhane.

La méthanisation est un modèle d’économie circulaire locale vertueux. Si les terres agricoles fournissent de la matière première pour la production de gaz renouvelable et bas-carbone, elles profitent aussi du processus de méthanisation. Celui-ci crée en effet des résidus : les digestats, qui constituent des engrais organiques efficaces pour les cultures.

La méthanisation est, aujourd’hui, une filière mature. Sa capacité de production annuelle raccordée aux réseaux a été multipliée par deux en deux ans. Au 31 décembre 2023, 652 sites d’injection de biométhane dans les réseaux de transport et de distribution de gaz en France, le biométhane participe à la décarbonation du système énergétique français. ils représentent une capacité de production de 11 TWh/an de gaz renouvelable et locale, soit environ 2 % de la consommation française de gaz. Parmi eux, 80 sites de production de biométhane sont raccordés au réseau GRTgaz.

GRTgaz construit aussi des sites de rebours pour diriger le biométhane en excès depuis le réseau de distribution vers le réseau de transport et l’acheminer ainsi vers des zones de consommation plus éloignées.

De la méthanisation à l'injection : les étapes clés

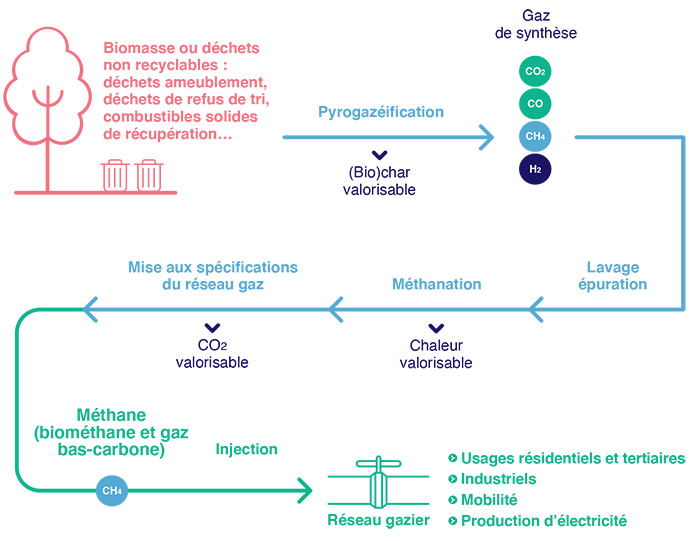

La pyrogazéification transforme en gaz renouvelable et bas-carbone des déchets solides secs peu ou mal valorisés (résidus de biomasse, déchets de bois et d’ameublement, combustibles solides de récupération, etc.). Chauffés à très haute température (800 à 1500°C) avec peu ou pas d’oxygène puis traités, ils produisent un gaz riche en méthane directement injectable dans les réseaux.

Cette filière innovante entre en phase d’industrialisation. GRTgaz a appuyé en 2022 l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le CSF Nouveaux systèmes énergétiques. 49 projets sont aujourd’hui identifiés pour un potentiel de production de 4,1 TWh par an. L’objectif : déployer les premiers projets industriels et commerciaux en 2026-2027.

La pyrogazéification pour injection de gaz dans les réseaux

« La pyrogazéification exploite des intrants non valorisables par les autres filières de transformation des déchets en gaz. Très complémentaire des autres technologies, elle offre un potentiel élevé de production de gaz renouvelable et bas-carbone. Cette valorisation énergétique offre une alternative prometteuse pour la gestion locale des déchets solides peu ou pas valorisés qui, jusqu’alors, ne pouvaient être qu’enfouis ou incinérés. » Clotilde Villermaux, chef de projet Pyrogazéification.

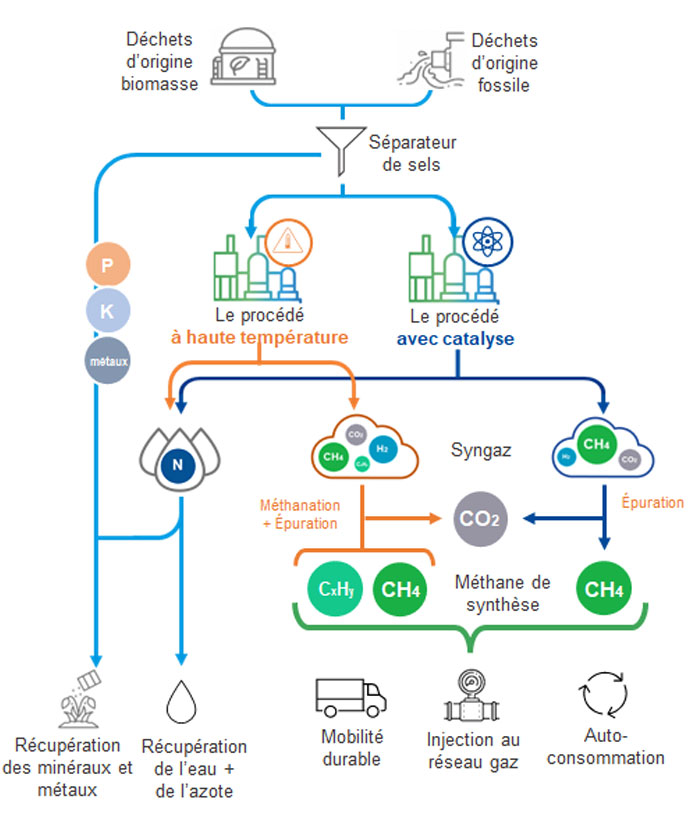

La Gazéification Hydrothermale produit un gaz renouvelable riche en méthane et en hydrogène à partir d’intrant (effluents de biomasse et déchets organiques liquides, humides ou secs) dans un procédé à haute pression entre 210 et 300 bars et à haute température (400 à 700 °C).

Elle apporte une solution de conversion en gaz renouvelable à un ensemble d’activités urbaines et péri-urbaines, aux collectivités territoriales ou encore aux opérateurs de traitement des déchets.

En 2023, le Groupe de Travail Gazéification Hydrothermale, piloté par GRTgaz et réunissant 27 partenaires, a publié un Livre Blanc. Ce rapport dresse l’état des lieux et le potentiel de la filière. Il propose des orientations stratégiques pour créer les conditions économiques, techniques et environnementales de développement de la Gazéification Hydrothermale en France. La construction des premières installations industrielles de Gazéification Hydrothermale est visée à l’horizon 2026-2027.

« La Gazéification Hydrothermale est une technologie très innovante et performante qui permet de valoriser en gaz renouvelable et bas-carbone une très large variété de déchets organiques. Elle permet une valorisation énergétique globale, minimisant - voire réduisant -, la quantité de déchets ultimes et de polluants atmosphériques. Elle s’inscrit dans une économie circulaire, de circuit court et de décarbonation à l’échelle des territoires. » Robert Muhlke, responsable Gazéification Hydrothermale

Le procédé de Gazéification Hydrothermale

Livre blanc Gazéification Hydrothermale

>> Formulaire d'accès au livre blanc Gazéification Hydrothermale

La méthanation est une technologie émergente de production de gaz. Elle consiste à produire du méthane de synthèse, ou e-méthane, en combinant de l’hydrogène issu d’électrolyse (Power to Gas) et du CO2 pouvant provenir de l’épuration du biogaz ou de processus industriels. Le e-méthane résultant de cette combinaison d’hydrogène et de CO2 est ensuite directement injectable et stockable dans les infrastructures gazières.

GRTgaz a développé le démonstrateur Jupiter1000 pour valider le fonctionnement de la technologie de production de e-méthane par méthanation et illustrer l’intérêt du rapprochement entre les réseaux d’électricité et de gaz.

Développer les gaz renouvelables et bas-carbone : coopérer pour être efficace

Acteur majeur du gaz en France, GRTgaz développe depuis plusieurs années ses coopérations avec les filières techniques et les acteurs territoriaux et les industriels (producteurs de déchets, équipementiers, intégrateurs, développeurs de projets, …) afin de contribuer à faire émerger des solutions énergétiques et de décarbonation durable.

Aux côtés de ses partenaires (Syndicat des Énergies Renouvelables, association France Gaz, France Gaz Renouvelables, Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France, etc.), GRTgaz soutient la mise en place d’un cadre législatif et économique favorable pour la co-construction de solutions locales de production et de consommation de gaz renouvelables et bas-carbone.

Via le soutien aux appels à manifestations d’intérêt (AMI)*, GRTgaz entend démontrer le potentiel des filières innovantes de production et d’injection de gaz renouvelable et bas-carbone et l’intérêt concret des producteurs et des consommateurs pour ces solutions de décarbonation.

Au sein de collectifs nationaux et territoriaux, GRTgaz accompagne, informe, conseille et soutient l’émergence de projets concrets. L’entreprise participe à de nombreux groupes de travail regroupant les acteurs de la chaîne de valeur des gaz renouvelables et bas-carbone. L’objectif : encourager la structuration des filières, favoriser les échanges, produire des études techniques et économiques et porter des propositions auprès des pouvoirs publics (club pyrogazéification au sein de l’ATEE, groupe de travail national sur la Gazéification Hydrothermale, collectif CORBI dans les Hauts-de-France autour de la méthanisation, etc.).

« Agir pour le développement des gaz renouvelables et bas-carbone nécessite d’agir à trois niveaux : la production, l’injection dans le réseau et la consommation. GRTgaz s’engage tout le long de la chaîne de valeur en soutenant le développement de filières de production innovantes et durables, en adaptant son infrastructure industrielle et en encourageant la diffusion des usages décarbonés dans la mobilité et l’industrie. »

Jean-Marc LE GALL, responsable du pôle développement gaz.

*Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est une procédure permettant d’identifier les opérateurs économiques susceptibles de proposer une solution répondant à un besoin et d’entamer avec eux un dialogue technique ou simplement sourcer les solutions disponibles.

Soutenir le développement des usages décarbonés

Les gaz renouvelables et bas-carbone sont une solution pragmatique et accessible pour décarboner l’ensemble des usages du gaz, notamment dans l’industrie et la mobilité.

Décarbonation de l’industrie

Dans le domaine industriel, les gaz renouvelables se substituent aux énergies fossiles dans les procédés de production. La chimie, le raffinage, ou encore l’électronique et l’agroalimentaire s’alimentent en gaz renouvelable pour leurs usages (matière première, production de chaleur, production d’électricité).

GRTgaz assure une veille réglementaire pour accompagner les industriels et les encourager à intégrer les gaz renouvelables dans leur stratégie de décarbonation. Aucune modification des installations de gaz existantes n’est nécessaire pour effectuer la transition.

Décarbonation des transports et (bio)GNV

En matière de mobilité, GRTgaz développe le réseau d’avitaillement des véhicules roulant au GNV, carburant contribuant à réduire les gaz à effet de serre (- 25 % de CO2 par rapport à l’essence et - 10 % de CO2 par rapport au diesel). Lorsqu’il est issu du biométhane, le bioGNV est 100 % renouvelable.

En permettant un raccordement au réseau de transport pour les stations économiquement pertinentes, la loi d’orientation des mobilités (LOM) facilite le raccordement de nouveaux projets sur le réseau de GRTgaz. À la fin 2022, 288 points d’avitaillement (bio)GNV maillaient le territoire français. Les gaz renouvelables s’imposent aussi comme une alternative aux carburants maritimes.

Publications

Rediffusion de la conférence pyrogazéification du 21 octobre 2021

Ces contenus peuvent vous intéresser

Innover pour relever les défis de la transition énergétique